Профессор Дрягин «КАЗАНСКИЙ ЛЕНИНГРАДЕЦ»

.jpg)

Сотрудники кафедры госпитальной терапии Ленинградского педиатрического медицинского института. Четвертый во втором ряду с лева Дрягин К.А.

Татьяна Куликовская,

директор Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра

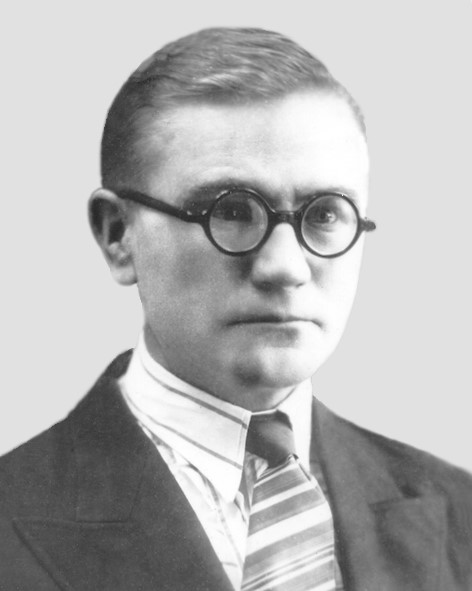

О герое нашего повествования Кузьме Амфилохиевиче Дрягине энциклопедические словари дают довольно скудную информацию: советский медик, доктор наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, жил, работал, переехал… Между тем это был человек яркий, неординарный и весьма заслуженный. Коллеги ценили его за блестящее знание области, в которой он специализировался, за требовательность, пунктуальность, обязательность и необыкновенную чуткость к сотрудникам, а ученики по прошествии долгих лет продолжали с теплотой вспоминать его лекции, на которых он делился своим практическим опытом использования различных подходов к лечению заболеваний. Дрягин, несомненно, достоин благодарной памяти людей, и мы решили рассказать о нем.

Кузьма Амфилохиевич Дрягин |

.jpg) Павел Амфилохиевич Дрягин |

Большое семейство Дрягиных

Кузьма Амфилохиевич родился 31 октября 1897 года в Вятской губернии в деревне Большие Клесты, состоящей из 17 дворов, в пяти из которых проживали главы больших семейств по фамилии Дрягин: Мокей, Феодот, Елизар, Дмитрий и Амфилохий. По тем временам двор последнего считался зажиточным, поскольку там содержались три лошади. Как указал в автобиографии профессор Дрягин, его родители Амфилохий Филимонович и Феодосия Михайловна занимались хлебопашеством. В семье воспитывалось трое сыновей. «Старший Алексей занимался отхожим промыслом – на зиму уходил портничать в Уфимскую губернию». Он рано ушел из жизни.

Средний из братьев Павел Амфилохиевич (1893–1977, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР), как и Кузьма, стал ученым, только сферой его интересов была биология, в основном такой ее раздел, как ихтиология. Прочно связав свою жизнь с Государственным НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, он внес большой вклад в рыбохозяйственную науку Советского Союза. П.А. Дрягин был прекрасным педагогом, любил молодежь, которая отвечала ему взаимностью.

А за какие же заслуги самый младший из троих крестьянских сыновей – Кузьма Амфилохиевич Дрягин (1897–1974) – назывался среди медицинских корифеев «оригинальным терапевтом»? Он прошел большой жизненный путь, на котором были и революция, и Великая Отечественная война, и работа в медицинских институтах Казани и Ленинграда. Но обо всем по порядку…

С 1912 по 1916 год К.А Дрягин обучался в Вятской фельдшерской школе. Учился хорошо – получая земскую стипендию, по окончании обучения работал фельдшером в Минской губернии (1916–1917).

По комсомольской путевке

Грянула Октябрьская революция, и Кузьма Дрягин принял активное участие в становлении советской власти и формирования органов здравоохранения, за что в 1920 году ему выдали «… путевку от ВЛКСМ на учебу в Казанский университет». Клиническое образование он получил под руководством профессора Н.К. Горяева. Закончив обучение в 1923 году, Кузьма Амфилохиевич, начал трудовую деятельность в Казанской госпитальной терапевтической клинике ординатором (1923–1926), а продолжил ее сначала ассистентом (1926–1938), затем доцентом (1938–1940), профессором и заведующим кафедрой пропедевтики и внутренних болезней Казанского государственного медицинского института (1944–1953). Лекции, которые читал профессор Дрягин, воспринимались студентами с неизменным интересом. И это вполне объяснимо. Кузьма Амфилохиевич великолепно владел ораторским искусством: четкая, хорошо поставленная речь, громкий голос, последовательно излагаемый материал, подробнейший анализ историй болезни пациентов, стандартизация излагаемого материала – все это, по воспоминаниям студентов, учившихся у профессора, делало его лекции особенными. Для многих поколений выпускников Казанского медицинского института занятия, проводимые профессором, стали образцом академизма. В них сочетались глубина, ясность мысли, стройность изложения материала с уважением к слушателям. Подтянутый, немногословный, он всегда производил впечатление образцового профессора. Говорил продуманно и точно, был объективным и всегда выслушивал студентов. Скромный по натуре, Кузьма Амфилохиевич обладал чувством собственного достоинства, отличался умным, проницательным взглядом и добрым сердцем. Окружающих профессор всегда поражал своей неукротимой энергией, активностью и напором, которые базировались не только на природной склонности к смелым, а порой рискованным решениям, но и на скрупулезности, дотошности профессионала, блестящей эрудиции и огромном опыте. В результате они убеждались, что своих многочисленных успехов в лечении больных К.А. Дрягин [i]«… достиг благодаря осознанному принятию рискованных с позиции его современников индивидуальных решений вопросов стратегии и тактики терапии больных» (профессор А.И. Бренинг).

Педантичный профессор

Профессор В.Ф. Богоявленский, ученик профессора К.А. Дрягина, в своих воспоминаниях говорит: «Большая фельдшерская школа, которую прошел К.А. Дрягин, позволяла ему использовать на лекциях примеры из личной практики, показывать своим студентам методы лечения гипертонических кризов непосредственно на больных в стенах Шамовской больницы» . Он иронично описал процесс приема зачета: «Вспоминается весьма комичный эпизод моей встречи с Кузьмой Амфилохиевичем на зачете, когда мне достался билет с вопросом «Диагностика ревматизма». Профессор уютно устроился в легендарном «Кресле Зимницкого» и, полузакрыв глаза, слушал ответ (пошевеливая при этом пальцами рук). В конце ответа я с облегчением остановился, но профессор открыл свои глаза и показал на пальцах: «Коллега. Вы назвали только 20 основных симптомов, даю еще 2 минуты на ответ!… Пришлось быстро мобилизоваться и дополнить ответ». Этот эпизод показывает то, с какой педантичностью профессор К.А. Дрягин относился к профессиональным познаниям и излагаемым им и студентами материалам.

По воспоминаниям коллег, близко знавших профессора, таким же требовательным Кузьма Амфилохиевич был к себе и к детям: «Он был заботливым и любящим отцом. Несмотря на свою колоссальную загруженность, всегда находил время на общение детьми. Воспитывал их не словом, а личным примером. Дети видели, как он работал, и всегда ждал, что они его не подведут. Кузьма Амфилохиевич был человеком мудрым. Когда возникали сложные ситуации, всегда находил решение. Его отличала истинная интеллигентность, тактичность, уважение к любому человеку, независимо от его социального положения».

Семья жила в собственном одноэтажном доме на улице Николая Ершова, приусадебная зона которого была превращена хозяевами в сад с уникальными сортами плодовых деревьев. Клумбы с пионами, флоксами, гладиолусами и белыми лилиями были разбросаны по всему участку. Имелась и небольшая беседка – место отдыха Кузьмы Амфилохиевича после напряженного трудового дня. Он ценил прекрасное во всех его проявлениях – в природе литературе, музыке.

Путь профессора от дома до работы проходил по улице Чехова и далее через ветхий мостик, перекинутый через заполняемый ливневыми водами овраг по роще Фрунзе, и заканчивался в Шамовской больнице, являвшейся клинической базой кафедры.

Широкий круг деятельности

Работу в медицинском институте профессор совмещал с деятельностью в Татнаркомздраве, где заведовал сектором спецлечения. Читая его воспоминания, касающиеся этого периода жизни, понимаем, какой неоценимый вклад он внес в развитие курортного дела в Татарской республике и за ее пределами. Кузьма Амфилохиевич участвовал в строительстве и организации санатория в Тарловке. «Нашел местность, соответствующую для строительства кумысолечебного санатория. Внес предложение об этом и осуществил строительство и организацию кумысолечебного санатория для лечения туберкулезных больных, санаторий открыт в 1928 году при мне, как начальнике стройки и главном враче».

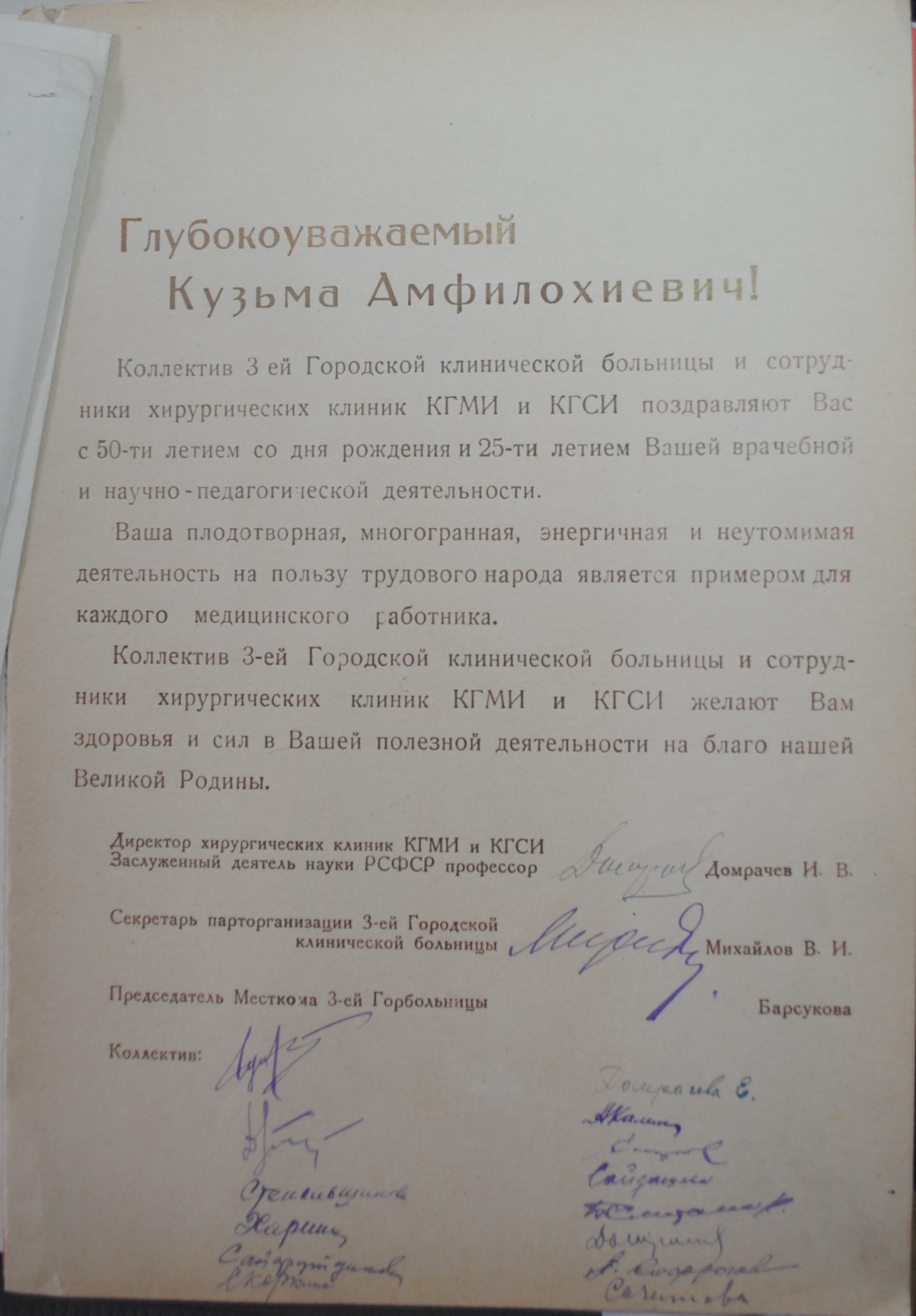

Поздравление с 50 лелием и 25 летием научной деятельности Дрягина К.А. |

Сероводородные -углек гряз ванны |

Дрягин участвовал в организации санатория в Ютазинском районе. Благодаря его научным исследованиям, выполненным совместно с сотрудниками кафедры на курорте «Озеро Медвежье» Курганской области, было организовано лечение пациентов, страдающих заболеваниями желудка и желчевыводящих путей. На курорте «Озеро Горькое» был открыт новый бальнеологический фактор – сероводородно-углекисло-грязевые ванны, которые успешно применяются для лечения больных ревматизмом, осложненного поражением сердца. Этот метод лечения был разработан К.А. Дрягиным в период пребывания в Курганской области (1942–1944) в качестве лечащего врача эвакогоспиталя № 3121. Днем он оказывал помощь раненым бойцам, по ночам занимался научными исследованиями, результаты которых были опубликованы в 1947 г. в монографии «Сероводородно-углекисло-грязевые ванны». Метод, разработанный профессором Дрягиным, получил одобрение в Министерстве здравоохранения СССР и был рекомендован для применения в санаториях страны.

Кузьма Амфилохиевич, достигший впечатляющих успехов в работе как врач-терапевт, пользовался широкой известностью у жителей Казани и Татарстана. Много лет он являлся главным врачом, а в дальнейшем – ведущим консультантом-терапевтом «спецбольницы» – медицинского учреждения, предназначенного для лечения партийного аппарата республики. Знаменитый хирург, доктор медицинских наук, профессор Иван Владимирович Домрачев (1889–1960) и главный врач больницы Николай Иванович Чугунов (1963–1982) высоко ценили его терапевтический талант, постоянно включая его в состав консилиумов, решавших сложные и спорные вопросы лечения пациентов. С такой же целью его приглашали и во многие больницы Советского Союза.

В 1940 году была утверждена высшая награда ТАССР – Почетная грамота Президиума Верховного Совета республики. В числе первых такой грамоты был удостоен К.А. Дрягин. В этом же году ему присвоили почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Ленинградским маршрутом

В 1953 году Кузьма Амфилохиевич переехал жить в Ленинград, где работал заведующим кафедрой госпитальной терапии (1953–1969) в Ленинградском педиатрическом институте (ныне Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет). Опытный клиницист, за плечами которого было 43 года врачебного стажа, в том числе 30 лет в статусе профессора, уделял большое внимание правильной постановке лечебного процесса на базе кафедры в больнице им. Куйбышева. Его работа в Северной столице отличалась широтой охвата наиболее важных проблем диагностики и лечения атеросклероза, гипертонической болезни, заболеваний желчевыводящих путей, болезней суставов, бронхиальной астмы и сахарного диабета. Профессор Дрягин исследовал клинику заболеваний крови, сердечно-сосудистой системы, ревматизма. Одновременно он разрабатывал вопросы патологии печени и желчевыводящих путей. Под его руководством было защищено три докторских, 12 кандидатских диссертаций. Он являлся автором более чем 70 работ, в том числе пяти монографий.

За заслуги в области здравоохранения профессор К.А. Дрягин был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», а за работу в годы Великой Отечественной войны – медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Так сложилась жизнь известного казанского и санкт-петербургского профессора, посвятившего себя медицине и вошедшего в ее историю как «оригинальный терапевт».

Материал подготовлен при активном участии сотрудников сектора формирования фонда по истории медицины и здравоохранения РТ Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра Минздрава РТ Г.Г.Садыковой и Е.Н.Санниковой.

Выражаем благодарность за предоставленные материалы Музею истории КГМУ и лично директору музея Р.Г.Ивановой.

Литература

Иванов, Д.О. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет: страницы истории/ Д.О. Иванов, Г.Л. Микиртичан, Ю.С. Александрович [и др.]; под редакцией Д.О. Иванова. – СПб.: СПбГПУМУ, 2020. – 608с.

Изместьев, В.И. Братья П.А. и К.А Дрягины / Изместьев, В.И.// Тринадцатые Петряевские чтения: материалы Всероссийской научной конференции (Киров, 27 февраля 2018 года).– Киров, 2018. – С.146 – 151.

Казанская терапевтическая школа: от истоков к будущему / авторы-составители Д.И. Абдулганиева, С.Ф. Ахмеров, А.А. Визель, А.С. Галявич [и др.]; под редакцией А.С. Созинова, В.Ю. Альбицкого. – Казань: Медицина, 2014. – 232 с.

Личное дело профессора К.А. Дрягина. – архив КГМУ

Последнее обновление: 10 марта 2025 г., 10:00